キビの立ち枯れ要因 ケブカ生息密度が大幅減

51カ所のほ場を調査/収穫後の早期砕土奏功

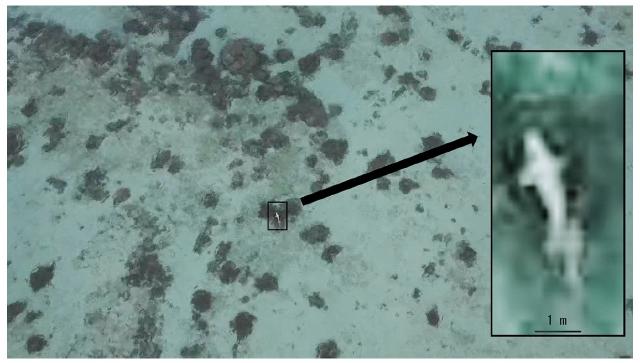

サトウキビの根を食害し立ち枯れを引き起こすケブカアカチャコガネの宮古島の生息密度が、8年前と比べ激減したことが分かった。宮古地区病害虫対策協議会が1月28日に実施した株の掘り取り調査で判明した。宮古島のケブカの100株当たり生息数は2匹と05年度(33匹)の16分の1に減った。キビに同様な被害を与えるアオドウガネも宮古、伊良部島ともに05年の10分の1に減少。両害虫を原因とするキビの立ち枯れ圃場は見当たらなかった。

宮古島の調査は平良、城辺、下地、上野の51カ所の圃場で306株について行った。調査の結果、確認できたケブカの幼虫は6匹、アオドウガネは38匹と少なかった。

ケブカの防除方法を研究してきた県農業研究センター宮古島支所の新垣則雄支所長は減少の要因について「幼虫の8割以上を駆除できる早期砕土(収穫後の早い時期に土を砕土機で砕く作業)を農家が実践するようになったことが大きい」と分析。ハーベスターによる収穫が増えて、畑の管理作業に余裕を持てるようにことも早期砕土を促進する背景になったとの見方も示した。その上で、今収穫期での積極実施も呼び掛けた。

ケブカは地域別には伊良部島が、100株当たり211匹と最も多かった。同地域でも発生圃場での早期砕土が求められそうだ。

アオドウガネと形が良く似ているケブカアカチャコガネは1999年に、アオドウガネとは違う別の種と確認。アオドウガネの走光性に対し、ケブカは光に誘引されないことも判明した。10年にはケブカに有効な環境に優しいフェロモンを開発。現在宮古島で、フェロモンによる防除試験を実施している。

宮古のキビに被害を与えている土壌害虫にはアオドウガネ、ケブカアカチャコガネ、ハリガネムシがある。

アオドウガネ防除については、行政が可動式誘灯を大量に導入し、成果を挙げてきた。ハリガネムシはベイト剤(餌タイプ農薬)の普及に伴い生息密度が低下し、現在ほとんどの畑でサトウキビの株が立つようになった。